泰山名人——季羡林

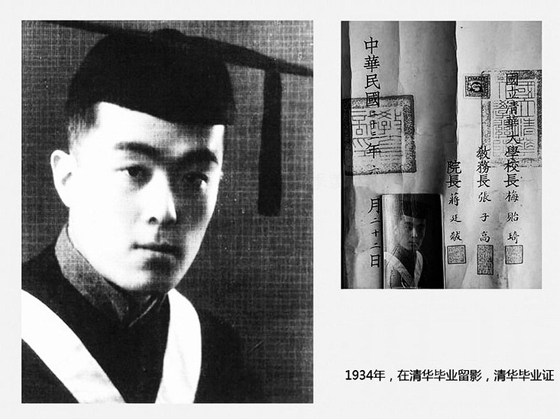

季羡林(1911.8.6~2009.7.11):中国山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。[1]

早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。[1]

人物生平

学习经历

1911年8月6日,出生于山东省清平县(现临清市)康庄镇官庄一个农民家庭,

季羡林校园照片

六岁以前在清平随马景恭老师识字。

1917年,离家去济南投奔叔父,进私塾读书,学习了《百家姓》、《千字文》、《四书》等。

1918年、1920年,分别于济南山东省立第一师范附设小学、济南新育小学就读。课余开始学习英语。

1923年小学毕业后,考取正谊中学。课后参加一个古文学习班,读《左传》、《战国策》、《史记》等,晚上在尚实英文学社继续学习英文。

1926年初中毕业,在正谊中学读过半年高中后,转入新成立的山东大学附设高中,在此期间,开始学习德语。

1928年-1929年,日本侵华,占领济南,辍学一年。创作了《文明人的公理》、《医学士》、《观剧》等短篇小说,署笔名希道,在天津《益世报》上发表。

1929年,转入新成立的山东省立济南高中。

1930年,开始翻译屠格涅夫的散文《老妇》、《世界的末日》、《老人》及《玫瑰是多么美丽,多么新鲜啊!》等,先后在山东《国民新闻》趵突周刊和天津《益世报》上发表。

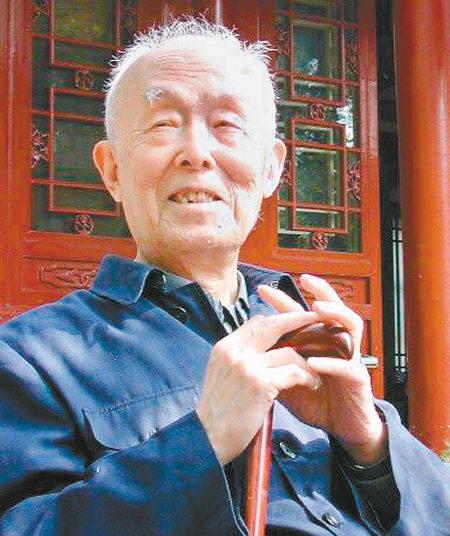

高中毕业后考取清华大学和北京大学。后入清华大学西洋文学系,专修方向是

季羡林老年

德文。在清华大学四年中发表散文十余篇,译文多篇。

1934年,清华大学西洋文学系毕业。应母校山东省立济南高中校长宋还吾先生的邀请,回母校任国文教员。

1935年,清华大学与德国签订了交换研究生的协定,报名应考被录取。同年9月赴德国入哥廷根(Goettingen)大学,主修印度学。先后师从瓦尔德史米特(Waldschmidt)教授、西克(Sieg)教授,学习梵文、巴利文、吐火罗文。及俄文、南斯拉夫文、阿拉伯文等。

1937年,兼任哥廷根大学汉学系讲师。

1941年,哥廷根大学毕业,获哲学博士学位。以后几年,继续用德文撰写数篇论文,在《哥廷根科学院院刊》等学术刊物上发表。[2]

工作经历

1946年,回国后受聘为北京大学教授兼东方语言文学系主任。系主任职任至1983年(“文化大革命”期间除外)。[2]

第二次世界大战一结束,季羡林就辗转取道回到阔别10年的祖国怀抱。同年秋,经陈寅恪推荐,季羡林被聘为北京大学教授,创建东方语文系。季羡林回国后,着重研究佛教史和中印文化关系史,发表了一系列富有学术创见的论文。解放后,继续担任北大东语系教授兼系主任,从事系务、科研和翻译工作。[3]

1956年2月,被任为中国科学院哲学社会科学部委员。

1954年、1959年、1964年当选为第二、三、四届全国政协委员。并以中国文化使者的身份先后出访印度、缅甸、东德、前苏联、伊拉克、埃及、叙利亚等国家。

1978年复出,继续担任北京大学东语系系主任,并被任命为北京大学副校长、北京大学南亚研究所所长。当选为第五届全国政协委员,中国外国文学会副会长。

1979年,任中国南亚学会会长。

1980年,中国民族古文字学会名誉会长。

1981年,中国外语教学研究会会长

1983年,当选为第六届全国人大常委,兼任中国语言学会会长、中国敦煌吐鲁番学会副会长。

1984年,任北京大学校务委员会副主任,兼任中国史学会常务理事、中国高等教育学会副会长。

1985年,任中国作家学会理事、中国比较文学会名誉会长。

1988年,任中国文化书院 院务委员会主席。并曾以学者身份先后出访德国、日本、泰国。

1990年,任中国亚非学会会长。[3]

2009年7月11日11时10分27秒,季羡林逝世。

家庭情况

长辈:季羡林祖父季老苔,父季嗣廉,母赵氏,农民,叔季嗣诚。1929年,季羡林在经济濒于破产时获得一个到德国去留学的机会。他离开的十一年当中,季羡林的婶母苦苦挣扎,摆过小摊,卖过破烂,勉强维持着一家人的生计。季羡林他婶母出身中医世家,从小学会了一套治病的手段。因自幼丧母,没人替她操心,耽误了出嫁的黄金时刻,成了“老姑娘”。年近四十才嫁给季羡林的叔父做续弦。

妻子:1929年,季羡林与彭德华结为夫妻。彭德华她自幼丧母,只有小学文化水平,是一个真正善良的人,一生没有跟任何人发过脾气。上对公婆,她真正尽了孝道。下对子女,她真正做到了慈母。中对丈夫,她绝对忠诚,绝对服从,绝对爱护。她是一个极为难得的孝顺媳妇、贤妻良母。[4]

儿子:1994年,季羡林的妻子彭德华因病去世,在4万元丧葬费用中,季羡林要求作为儿子的季承出2万,一个要求出,一个不愿出,结果父子交恶。季羡林此时便扬言要与之断绝关系。季承自小却很少得到季羡林的教诲,父子关系一向冷淡。[4]

1995年,季羡林父子之间的矛盾开始表面化了,并最终决裂,13年不曾相见。13年后,双方终于冰释前嫌。2002年,季羡林住进301医院前,季承想见季羡林很方便。在2002年后,季承再想见季羡林时,确实受到了“某些人”的阻挠。终于在2008年,季承见到了已经97岁的父亲,并一直陪着季羡林[5] 。

恩师朋友

幼时随马景恭识字,在高中开始学德文,并对外国文学产生兴趣,1929年,入山东省立济南高中,其国文老师董秋芳是鲁迅的朋友,还是著名翻译家。季羡林之所以五六十年来舞笔弄墨不辍,耄耋之年,仍旧不能放下笔,全出于董老师之赐,季羡林毕生难忘”。

1946年,臧克家到南京国立编译馆去看望老同学李长之,恰好季羡林在,在这里臧克家第一次见到季羡林。1949年春,臧克家从香港来到北平,和季羡林重又相见。20世纪50年代初,臧克家支持季羡林入党。1978年前后,臧克家见到季羡林,见季羡林头发半白;1980年再次会面,已满头白雪。于是臧克家顿生感慨,随即赋诗一首,赠给季羡林:年年各自奔长途,把手欣逢惊与呼!朴素衣裳常在眼,遍寻黑发一根无。

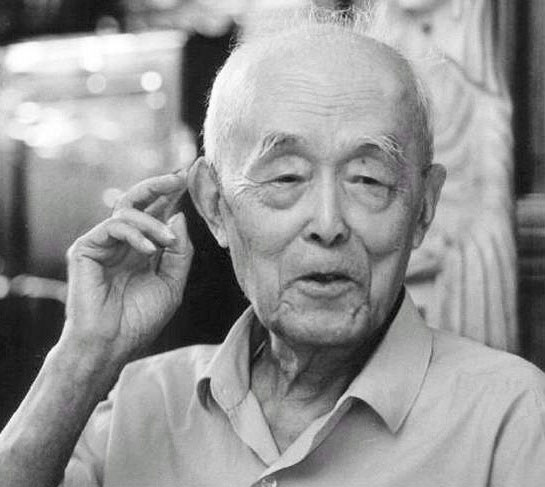

2014年8月2日上午,国学大师季羡林先生纪念园落成暨铜像揭幕仪式在泰安市泰山长安园隆重举行。中国科学院资深院士、前南昌大学校长、季羡林基全会理事长潘际銮院士率季老同事、弟子、北京大学、清华大学师生近百人专程来泰参加了揭幕仪式。潘际銮院士、清华党委副书记胡显章教授、国务院新闻办杨建业局长和泰安市原人大常委会主任史怀君为季羡林铜像揭幕。中国神华集团、香港诚泰集团、北京金田基业等企业家代表也到场恭贺其盛,相关代表发表讲话并当场向纪念园赠送了季老的《泰山颂》真迹。2日下午在东尊华美达酒店举办了首届《季羡林与泰山研讨会》。

潘际銮院士在揭幕仪式上说:“季老是我在清华大学的学长。抗战前夕,他从清华毕业去欧洲留学,那时我考入清华西南联大。季先生是自强不息、厚德载物的清华精神和清华人的杰出代表。我欣慰地接受了季羡林基金会的邀请,和大家一道为中华文化发展尽毕生之力。今天,我们能把季老纪念园建在泰山,实现了季老对泰山的尊敬和向往,也让季先生所推崇的“天人合一”精神,在今天圆满落地。

季羡林先生是闻名中外的国学大师,与泰山有着深厚的渊源,对泰山文化有独到的见解。他生前深爱泰山,关心泰山,曾在耄耋之年于病榻上写下了著名的《泰山颂》,并由著名书法家欧阳中石先生于2008年5月勒碑于岱庙石刻园,为泰山的保护、建设和发展倾注了大量的心血。

泰山作为五岳之首、世界名山,在泰山脚下建设季羡林纪念园、树立季老铜像,让人们在泰山缅怀季老情怀、追思泰山精神,有利于宣传泰安(下转第二版)泰山,有利于弘扬中华文化,使大师与大山比肩、名人和名园结缘,为泰山文化和中华文明增添一道亮丽的风景线。今年适逢季羡林先生诞辰103周年、逝世5周年。为进一步传承国学文化、宣传泰山文化,使季老形象永驻泰山,季羡林基金会会同泰山名人文化研究院和泰山长安园策划举办了这次活动。

季羡林纪念园于2012年8月2日奠基,季老铜像于今年铸造完成。季羡林纪念园主体包括:季羡林铜像及衣冠冢、季荷湖和翠竹园。纪念园建成后,还将筹建季羡林纪念厅,将展览季老主要著作及身前遗物,使之成为国学文化学习课堂和爱国主义教育基地。